numero collana

Il mare mi ha salvato la vita e se l'è presa.

Fuori dall'acqua non esisto.

2023

280

978-88-6810-560-0

16,00

Si

Dove acquistare il libro

Sinossi

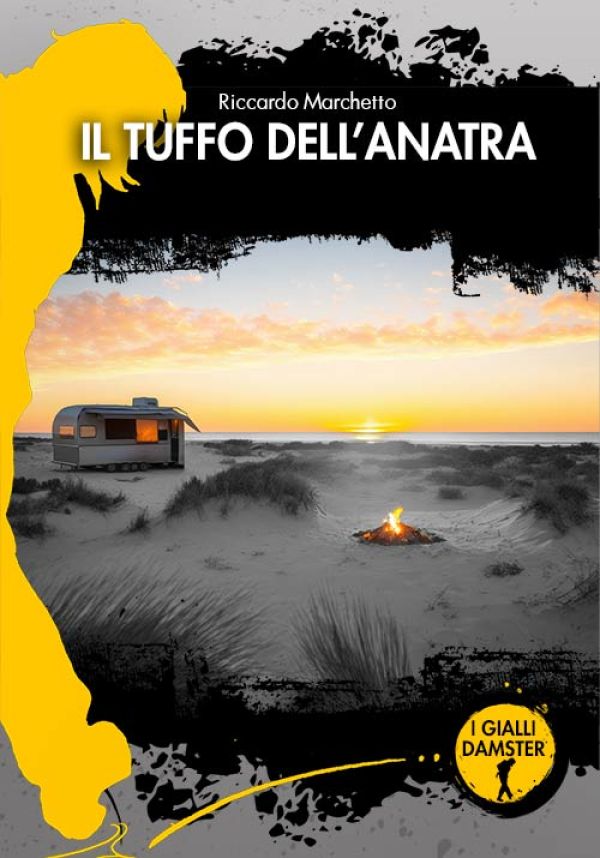

A Tito Cantabria, detto Il Talebano, importa solo di una cosa nella vita: il surf. Per assecondare la sua passione ha passato gli ultimi vent’anni in giro per il pianeta, mantenendosi con ogni genere di espediente. Costretto improvvisamente a fuggire dal Centro America, si ritrova a fare da balia alla persona più indigesta che conosce: sua madre Rachele, reduce da un crollo nervoso dopo che il marito l’ha lasciata senza un centesimo. I due dividono una roulotte fatiscente sul retro di uno stabilimento balneare romagnolo ed è proprio sulla battigia del Bagno Andromeda, la notte di San Lorenzo, che Tito trova il cadavere di Samba, ambulante nigeriano, da cui aspettava una grossa partita di erba. Rivendendola il Talebano contava di comprarsi una via di uscita e, per recuperarla, è disposto ad andare in fondo a un’indagine insidiosa. Con a fianco Rachele, sempre pronta a mandare tutto a rotoli, Tito rimarrà invischiato nelle trame fosche di un territorio ostile, un cimitero di relitti invisibili che lo porteranno a confrontarsi con uno sgradito antagonista: la propria coscienza. Così, mentre dal passato riaffiora un delitto identico e una ragazza misteriosa si presenta sulla sabbia dell’Andromeda, il Talebano dovrà vedersela con l’onda più imponente della sua vita. Una centrifuga di zanzare, riti vudù e olio di ricino, in cui in ogni goccia di spuma si riflette l’immagine di una bambina che, nel cuore dell’Africa, crepa di diabete. Perché laggiù, come in Riviera, leggi e confini nascono per essere aggirati.

Primo capitolo

1

Il gabbiano sorvola la lingua di cemento illuminata dai primi raggi del sole. La sabbia ne ricopre buona parte, facendola assomigliare alla carogna di un serpente preistorico. A destra e sinistra gli ombrelloni sono piantati in file da sei. Agonizzano storti, come un’erezione appassita. Ad una prima occhiata nessuno si azzarderebbe a dire che ci troviamo alle porte di Ferragosto. In giro non c’è anima viva e il gabbiano approfitta della quiete per aggredire il cestino dei rifiuti, adulato da uno sciame di insetti. Poi nota qualcosa di più invitante. Qualcosa che non si vede tutti i giorni sul litorale dell’Etrusco.

Un uomo di colore è seduto sul bagnasciuga. Ha la schiena appoggiata al moscone del salvataggio e le gambe inzuppate dalla risacca. Non sta schiacciando un pisolino. La brezza da levante porta con sé l’inequivocabile odore della morte.

Il gabbiano lancia il suo grido. È acuto. Viscerale. Gonfio di fame e gradimento.

Ed è a quel punto che arrivo io.

Ho anticipato le lancette della sveglia di un’ora buona per recuperare le reti. La Capitaneria non vede di buon occhio la pesca al tramaglio. Non senza licenza per lo meno. Così sono costretto a piazzarle con il favore delle tenebre. Uso un vecchio stand up paddle e alcune taniche di plastica al posto delle boe.

Mi piacerebbe stare a raccontarvi che faccio razzia di branzini, di anguille e di orate, ma non è così. Nella maggior parte dei casi nella mia barracuda rimangono impigliati cefali e sarde. Il valore economico è talmente basso da convincermi a liberarne la metà. Il resto finisce sulla griglia. Mangio pesce sette giorni su sette. È una vera e propria presa di posizione. Un atto di guerra nei confronti di mia madre.

La vecchia si rifiuta categoricamente di mangiare quello che pesco. Le sue labbra non si scontreranno mai con un prodotto di così bassa fattura. Ha avuto il privilegio di cenare nei migliori ristoranti della riviera. L’ha fatto per tutta la vita, e non ha certo intenzione di cambiare adesso. Così mentre io affondo i canini in un filetto di cefalo pieno di squame, lei, dall’altro capo del tavolo, mi rimprovera in silenzio mentre infila le sue protesi di porcellana ingiallita in una scatoletta di tonno condita con il mais.

La verità è che non ci siamo mai piaciuti, io e mia madre.

Credo sia una faccenda che risale ai tempi della gravidanza. Per poco non la lascio secca. Le sono costato l’utero, due trasfusioni ed una vita di antidepressivi.

Dopo che me ne andai di casa, la vecchia sparse in giro la voce che fossi morto. Meglio un figlio sottoterra che un depravato cresciuto in riformatorio, disperso chissà dove a commettere chissà quali atrocità.

Poi mio padre l’ha lasciata.

Gli ci sono voluti quarant’anni di matrimonio ma ce l’ha fatta. Non me la sento di giudicarlo. Non si giudica un pezzo di legno che finalmente si trasforma in un bambino vero. Tutto quello che si può fare, al massimo, è rimanere incantati.

Certo per riuscirci papà ha avuto bisogno della sua personale fata turchina. Nello specifico un’infermiera rumena di nome Teodora, che gli è costata i risparmi di una vita e una dipendenza spasmodica dal citrato di sildenafil.

Con un po’ di fortuna, in questo momento, è bello che morto in un canale di scolo di Bucarest. L’uccello diritto all’infinito e un ghigno soddisfatto impantanato tra i baffi.

Da quando è scomparso, ormai sei mesi fa, nessuno ha più avuto suo notizie. Tutto quello che sappiamo è che il conto in banca dice rosso e che mia madre, dopo un’esistenza di ozio assoluto si è ritrovata con l’acqua alla gola. Al posto suo qualcuno si sarebbe rimboccato le maniche. Lei ha scelto un rasoio della Venus e un bagno caldo.

È stato un gesto più plateale che reale. Mia madre ha sempre avuto un debole per il melodramma. Il massimo che poteva fare con quel rasoio era depilarsi. Ma i paramedici (che lei si è premurata di chiamare mentre smaniava di uccidersi) hanno trovato una lettera d’addio e la vecchia è finita in TSO.

In quel preciso momento io vegetavo, fatto come un detenuto, nell’umidità della mia cuccia tropicale in Costa Rica. Avevo il culo a terra e bisticciavo con Damocle e la sua proverbiale lama tutto il santo giorno.

Quando è arrivata la chiamata non ho fatto altro che mollare gli ormeggi e precipitarmi qui.

Sarei un bugiardo se dicessi che ho agito per il bene di mia madre. Quando sei vittima delle circostanze e non hai il fegato per affrontarle, il massimo in cui puoi sperare è un’occasione.

Io l’ho presa al volo.

Mi sono presentato davanti all’Ospedale Civile Santa Maria delle Croci di Ravenna il venti di maggio. Con me avevo tutto quello che possiedo. Un grumo di vestiti e il mio longboard.

Non mi serve altro. Il mare mi ha salvato la vita e se l’è presa.

Fuori dall’acqua non esisto.

Sono un cacciatore di onde da quasi vent’anni. Uscito dal riformatorio provavo soltanto una cosa: fame. La gabbia mi aveva insegnato a mordere. Frequentavo brutte compagnie. Mi piaceva fare a botte. Mi piaceva bere e fumare marijuana. Fu proprio l’erba ad avvicinarmi al surf. Compravo all’ingrosso da un ragazzo più grande. Un rastafariano chiacchierone che impregnava la quotidianità con continue (e discutibili) scelte morali. Tra cui il surf, appunto. Fu lui a donarmi una vecchia minimalibù ingiallita di cui voleva liberarsi. È stata la mia fortuna. Nel giro di qualche mese imparai che l’unica cosa di cui avevo bisogno era una porzione di acqua salata. Quello che non sapevo è che presto avrei avuto bisogno di una fetta sempre più grande.

Così cominciai a viaggiare. Con le tasche vuote e la mia faccia tosta a mantenermi. Ho fatto di tutto per sopravvivere e raramente si trattava di faccende legali. Ho spacciato ogni genere di sostanze, ho assaltato scafi turistici e pompe di benzina, ho rubato automobili, rame e medicinali. Posso farmi capire in mezza dozzina di lingue, sono stato accoltellato tre volte in tre diversi continenti e non possiedo un paio di scarpe da quindici anni.

E ora mi trovo qui, a fare da balia a una pazza suicida, sulle rive di uno stagno pigro che la gente ha pure il coraggio di chiamare mare.

Sbadiglio e lascio perdere le reti.

Arrivato alla fine della passerella i gabbiani sono diventati un cazzo di stormo. Si agitano attorno al cadavere facendo un baccano infernale. Disperderli non è uno scherzo.

Quando mi inginocchio sull’uomo i bastardi si sono già sciroppati via gli occhi.

Nonostante abbia la testa spaccata come un melone non mi è difficile riconoscerlo. Si chiama Samba. È un ambulante di origini nigeriane. E mi deve cinque chili di erba.